El Libro de Control Fiscal

por Julián Segarra Esbrí.

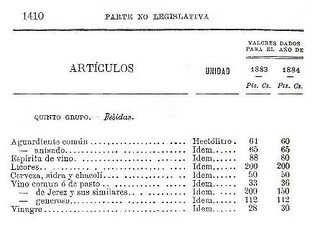

Durante el bienio económico de 1883-1884 el Gobierno de España estableció una elevada tasa, gravamen, patente o impuesto conocido con el nombre de Renta del Alcohol para los destiladores de aguardientes, alcoholes y comerciantes de bebidas alcohólicas en general que, desgraciadamente, no podían o no quisieron soportar, obligando a cerrar muchos establecimientos en toda la nación, salvo en el Reino de Galicia que continuaron en la clandestinidad hasta que más de un siglo después, les regularizaron con la carga impositiva por vergüenza nacional y también comunitaria.

Los destiladores que cerraron sus negocios por no pagar el impuesto, para atender a sus clientes en el caso del aguardiente, lo adquirirán a los destiladores autorizados y lo revenderán como comerciantes, pero al ser el gravamen excesivo para quienes estaban acostumbrados a no pagar nada y la patente se aplicaba sobre el hectolitro salido de fábrica, los fabricantes de aguardientes autorizados, decidieron optimizar el proceso de la destilación añadiendo columna de rectificación a sus calderas de destilación, con lo que su resultado fue la obtención de aguardiente de alta o muy alta riqueza alcohólica, convirtiéndose en fabricantes de alcohol que, pagando los impuestos de ordenanza a la salida de fábrica, sus clientes reducían posteriormente su riqueza alcohólica a la mitad o la tercera parte, con lo que convertían el aguardiente original en bebida apta para uso de boca con la ventaja fiscal de una reducción del impuesto a la mitad o a un tercio de su valor.

Para control fiscal del alcohol por el dinero de los impuestos que representa su comercialización, el gobierno creó un Servicio de Inspección que regularmente gira visita por los establecimientos autorizados a cualquier hora de día o de noche y en cada periodo de liquidación, cerraba los libros reglamentarios y expedía diligencia de resultados con la que el fabricante, se personaba en las Oficinas de Recaudación a pagar. Allí se le expedía una Carta de Pago y con ella, se hacía el ingreso adinerado en las Arcas de Tesoro Público que a su vez, diligenciaba y acreditaba el correcto pago. Presentando el documento legalizado, se emitía otro justificativo del pago que se guardaba en poder del sujeto pasivo en su fabrica para mostrar ante los Servicios de Inspección cuando lo requiriesen. Debo mencionar que los libros de control o registro de actividad, tanto de materias primas como de elaborados y de impresos (precintas fiscales), no pueden salir del establecimiento por deber estar a disposición de cualquier Autorizado que los reclame en su visita de control y anotación inmediata de movimientos por el titular cuando se produzcan.

Con el fin de evitar el fraude, la Real orden de 26 de febrero de 1906 (Gaceta del día 5 de marzo), indica los detalles que deben constar en las guías y vendís entregados en talonarios por la Administración para que los Agentes de la propia Administración intervengan a la llegada del género y comprueben que el destinatario cumple las condiciones legales de recibirlo y dada su importancia, se refuerza con la Real orden de 18 de mayo de 1906 (Gaceta del día 21 de mayo) prohibiendo a los Alcaldes autorizar y visar tales documentos de circulación, aunque como la patente se paga por la cantidad de producto elaborado que se pone en circulación, a los fabricantes y comerciantes les conviene los productos de alta graduación para ser rebajados en los establecimientos de venta, de ahí que el Art. 86 del decreto de 4 de octubre de 1924 aún contempla la práctica de la adición de agua fuera de fábrica.

De toda esta intervención gubernamental, apareció la regulación por conocer el movimiento del producto y a los establecimientos receptores, les obligaron a la llevanza de contabilidad para control de quienes creados al efecto o con asignación de competencias, no estaban autorizados a acceder a los establecimientos fabricantes como en el caso de la Fiscalía y del Servicio de Carabineros que por Circular de la Dirección General de Carabineros de 15 de febrero de 1907 y en su condición de Fuerza de Resguardo, podrán denunciar infracciones de contrabando y defraudación conforme al Art. 320 de Reglamento especialmente en el tránsito por los caminos[1].

Desde que se promulgó el nuevo Reglamento de la Renta del Alcohol de 10 de diciembre de 1908 empezaron a publicarse tal cantidad de disposiciones encaminadas a regular la acción fiscal de la Administración del Estado que, al paso del tiempo, siendo consciente de las prácticas del comercio y la incorporación de tantas nuevas modificaciones reguladoras, dio origen al nacimiento del fabricante en frío, diferenciándolo del fabricante en caliente o destilador y cambiando y/o añadiendo determinados aspectos de la normativa existente, modificarán incluso el criterio sobre el gravamen impositivo ajustándolo según la riqueza alcohólica del aguardiente. Este reglamento, hacía consistir la tributación del alcohol en una cuota única, pero la Administración, entendió por Real orden de 25 de febrero de 1910 que el impuesto especial del alcohol era compatible con la contribución de utilidades sobre beneficios líquidos y aunque este criterio fue seguido por el Tribunal Gubernativo del Ministerio de Hacienda y por el Tribunal Económico Administrativo Central, la Administración del Estado, conforme a la Real orden de 30 de mayo de 1917 rectificará su opinión y proceder atendiendo a las sentencias del Tribunal Supremo cuando declaraba que, los fabricantes de alcohol no están sujetos a contribución de utilidades en su producción al estar sometida al impuesto de alcoholes.

En el caso de los establecimientos receptores como el del Sr. Mariano Beltrán Ferreres de Chert, se le considera a efectos del Reglamento un comerciante detallista por vender en el interior de la población al por menor o detalle en cantidades inferiores a los 16 litros a granel y además, consumido dentro de su establecimiento, quedaba sujeto a la exención de pago de la contribución industrial, ya que del Libro de Control, se puede observar las entradas corresponden a un aguardiente anisado de 80 %vol. servido a granel correctamente documentado en tiempo y forma, diluyéndose posteriormente para obtener una bebida alcohólica de 40 %vol. de la que se registraba cada mes la venta al detalle en botellas que servía en su café a copas a los clientes consumidores, de tal suerte, el impuesto de la Renta del Alcohol quedaba reducido a la mitad y el libro habilitado según la índole de las operaciones realizadas, queda ajustado al ordenamiento legal con cuentas de cargo y data para cada uno de los productos negociados que debía contener y contiene, en cargo, el asiento por volumen y grados de los aguardientes ingresados en el establecimiento y el aumento de volumen resultado de la dilución con agua para rebajar su graduación alcohólica, expresando las fechas de las operaciones y el número, fecha y origen de las guías de entrada y en data, se asentaron las ventas documentadas indicando la fecha y la cantidad vendida en las ventas al por menor, ya que en caso de ser almacenistas, además debía expresarse el número de vendí. También se datarán, cuando proceda, las mermas naturales al finalizar el trimestre, mas como quiera que el Servicio de Inspección del Alcohol, no tenían competencia sobre tales libros de control en los establecimientos receptores por salir la mercancía de fábrica con los impuestos pagados, los modelos oficiales aparecerán publicados en la Gaceta de Madrid 16 años después y el Servicio de la Fiscalía solo podía acreditar existencia y estado. Al paso del tiempo, se exigió ser diligenciados regularmente por un fabricante que acreditaba su veracidad y en su caso, por no vender cantidades de más de una caja de 12 botellas de 75 centilitros y/o 16 litros a granel, queda eximido de las obligaciones propias del almacenista, aunque para su manipulación y dilución, estaba sujeto a hallarse debidamente matriculado o inscrito en la contribución industrial antes citada.

Pero la defectuosa redacción del Art. 12 del Decreto de 4 de octubre de 1924, dio lugar a erróneas interpretaciones a los efectos de precinta a colocar en los envases de los aguardientes compuestos y licores, al ser divididos por el legislador en dos grupos. En el primer grupo figuran los aguardientes anisados, el de caña, el brandy y la ginebra y en el segundo todos los demás aguardientes compuestos y licores. El valor de la precinta para las botellas con aguardientes compuestos del primer grupo se fija en función de su cabida, siendo una precinta de 0’10 pesetas para envases hasta medio litro y 0’20 para envases de más de medio litro hasta tres litros. El precio de la precinta para los demás aguardientes compuestos y licores se determina en función de la capacidad del envase y de su graduación alcohólica. Cuando la graduación alcohólica del licor no supera los 34º centesimales, se sigue la regla del primer grupo, pero cuando la graduación sea superior a 34 %vol. se colocará una precinta de 0’20 pesetas en los envases de menos de medio litro y 0’40 pesetas a los envases de más de medio litro hasta tres litros, es decir, de doble valor.

Así mismo, el Real decreto de 13 de mayo de 1926 modificará las bases por las que ha de ordenarse la contribución industrial cuyas nuevas tarifas y exenciones serán publicadas por Real orden de 22 de mayo de 1926 atendiendo al Art. 85 del Reglamento de la Renta del Alcohol y en este sentido, para vender alcoholes, aguardientes y licores en un café, es preceptivo estar matriculado en el epígrafe número 20, tarifa 1ª, sección 1ª, clase 9ª, que autoriza tal venta en el interior del establecimiento cumpliendo las formalidades que establece el Reglamento de la Renta del Alcohol diferente a las tabernas y las tiendas.

Gracias a los herederos del Sr. Mariano Beltrán Ferreres que han querido y sabido conservar la documentación de su establecimiento "El café de Mariano" en Chert, después de un siglo, he podido ilustrar este artículo y permitirle al lector el conocer algunos de los aspectos del ordenamiento legal, en una actividad comercial en la que las salidas de fábrica, hasta hace tan solo unos pocos años, se continuaban amparando con el documento de circulación llamado Guía (hoy de acompañamiento) y en la que el expedidor, identificaba al destinatario, la cantidad de producto, su clase y características con indicación del estado del impuesto y con un tiempo de validez por el que se permite el transporte. Cada documento va numerado correlativamente y de ahí, se puede obtener la trazabilidad del producto, además, de la correspondiente factura reglamentaria que acredita su legal adquisición como en cualquier otra actividad económica. Atendiendo a las ordenanzas, se exigirán la expedición de documentos similares impresos en papel oficial de color verde llamados Vendí a los comerciantes almacenistas no fabricantes para diferenciarlos de las Guías impresas en papel oficial blanco[2], pero con el paso de los años, impedirán prácticas de manipulación y modificación del producto fuera de fábrica y en el caso del transporte del alcohol, diligenciando la documentación a su salida en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la población de origen, en ruta, en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de una población de paso a mitad del trayecto y en la Casa Cuartel de la Guardia Civil a su destino y/o en su defecto, por el Juez de Paz, hasta que catalogado como una mercancía peligrosa de la clase 33 con número ONU 1170 por ser líquido muy inflamable, se exigirá el transporte se realice por autopista o autovía siempre que sea posible y nunca por el interior de poblaciones salvo origen y destino.

Quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento a Dª. Teresa Aparici Aparici y al Sr. Joaquín Beltrán Beltrán, a su hijas Mara e Iris y a su yerno Ramón por su estimada colaboración para la presentación de este artículo en la red del internet. Sabía de la existencia de estos registros por referencias verbales de mi abuelo Julián Segarra Ferreres, aunque nunca había visto alguno por vivir en otra época. Actualmente toda la documentación fiscal se realiza vía telemática por los operadores registrados e inscritos en registros territoriales a quienes se nos asigna un CAE y el formato papel oficial que se entregaba en la Delegación de Hacienda y después desde la Administración de Aduanas a los autorizados para su uso en su actividad comercial, ha desaparecido, aunque la empresa transportista debe disponer de un Consejero de Seguridad que emite la Carta de Porte en formato papel para mostrar a los Agentes de Tráfico cuando la reclamen en ruta, el transportista, estar autorizado y en posesión del Carnet ADR y el vehículo, disponer de Certificado de Idoneidad con todos los complementos, además de la ITV en vigor, seguro e impuesto de circulación.

__________________

[1] En el sexto párrafo de la página web http://www.chert.org/juliansegarraorti/vicente.htm es posible leer la detención y encarcelamiento de Julián Segarra Ferreres transportando alcohol reglamentariamente con su correspondiente Guía de Circulación pero, supuestamente sin etiquetas en los barriles según el criterio del capitán de carabineros y que indujo a la compra del primer vehículo motorizado para permanecer menos tiempo en carretera.

[2] Cuando las expediciones de los alcoholes se hacían desde un Depósito Fiscal Aduanero, las Guías de Circulación estaban impresas en papel oficial de color rojo y en el caso del transporte y circulación del azúcar, hasta la década de 1970 también se emplearon Guías que iban impresas en papel oficial blanco.

© Copyright Lo Lleó del Maestrat - 2021